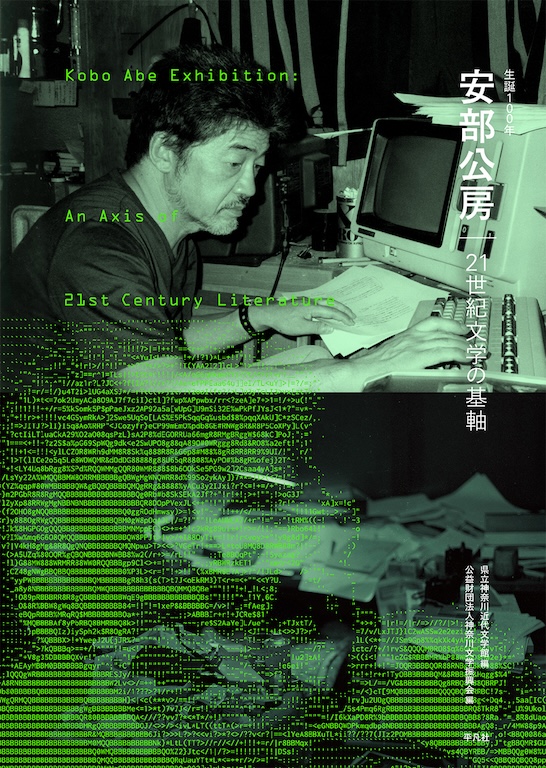

序章 世界文学としての安部公房

安部公房の作品の多くが、生前から外国語へ翻訳された。代表作『砂の女』は英語、チェコ語、デンマーク語、ロシア語、ウズベク語、ドイツ語、フィンランド語、中国語、フランス語、ポーランド語、ルーマニア語、オランダ語、ポルトガル語、ヒンディー語、スペイン語、イタリア語、アラビア語など、30以上の言語に翻訳され、フランスの1967年度最優秀外国文学賞を受賞。

いまもなお世界中で読み継がれていることが、その作品世界の普遍性を証明している。

第 1 章 故郷を持たない人間

安部公房は、医師の父・浅吉と、作家志望の母・ヨリミの長男として、1924年(大正13)3月7日に誕生した。翌年、両親と満洲(現・中国東北部)へ渡り、奉天市(現・瀋陽市)で育つ。成城高等学校(現・成城学園高等学校)への進学を機に、ひとりで内地へ戻った。高校時代の詩や小説の原稿からは、このころすでに作家を志していたことがうかがえる。戦時教育体制下の在学年短縮措置で、1943年(昭和18)9月に高校を繰り上げ卒業となり、東京帝国大学(現・東京大学)医学部に進学。しかし、敗戦が近いとの噂を耳にして、1944年12月、幼馴染みの金山時夫と満洲へ向かった。

敗戦後には、同地で大流行した発疹チフスの往診に追われた父・浅吉が感染し、死去。無政府状態に陥った満洲で不安な日々を送るなか、公房はサイダーを製造、販売して一家の生活を支えた。1946年秋に家族を連れて引き揚げ船に乗り込むが、上陸間際に船内でコレラが発生し、佐世保港外に長期間留め置かれた。こうした生い立ちと戦中、戦後の苛酷な体験は、後年の作品にも影響を及ぼしている。引き揚げ後、北海道・旭川の母の実家に家族を残し単身上京、東京大学医学部に復学。極度の貧困に負けず学業と執筆を続けた。

1947年、のちに妻となる山田真知子と出会う。同じころ『無名詩集』を自費出版。秋には作家デビュー作となる小説「粘土塀」(「終りし道の標べに」に改題)を書き上げた。

第 2 章 作家・安部公房の誕生

成城高校時代の恩師・阿部六郎は、小説「粘土塀」を読み、埴谷雄高へ紹介。埴谷の推薦で「終りし道の標べに」として雑誌「個性」(1948年〈昭和23〉2月)に掲載され、公房はついに文壇デビューを果たす。その後も「斯く在る」ことを問う作品を執筆し続けるが、発表が叶わないことも多かった。このころ、前衛芸術運動のグループ・世紀(世紀の会)や夜の会に参加。「デンドロカカリヤ」など、次第にシュルレアリスムの影響を感じさせる作風へと変化する。また、同じころ石川淳のもとを訪ねるようになる。石川に託した「壁―S・カルマ氏の犯罪―」は原稿用紙206枚に及び、公房が一挙掲載を望んだために掲載先探しは難航したが、ようやく雑誌「近代文学」(1951年2月)に掲載された。同年5月ころ、日本共産党に入党。7月に「壁」の芥川賞受賞が決定した際は、文化工作活動のため滞在していた大田区下丸子でその知らせを聞いたという。

1956年、初めて東欧の社会主義国を歴訪。以後、社会主義、共産主義体制に批判的な態度をとるようになっていった。翌年、小説「赤い繭」がチェコ語に翻訳されたのを皮切りに、小説の翻訳が盛んになり、社会主義・共産主義国を中心に読者を得ていく。東欧旅行と前後して発表した「R62号の発明」「鉛の卵」「第四間氷期」などは、日本にSFという概念が定着する以前の、SF黎明期における画期的な作品といえる。

第 3 章 表現の拡がり

1950年代初めのころ、公房はラジオのドキュメンタリー番組のシナリオを数多く執筆していたという。1953年(昭和28)完成の映画「壁あつき部屋」で初めて映画の脚本を担当し、1955年には戯曲「制服」で初めて舞台作品を、1958年には初めてのテレビドラマ「魔法のチョーク」のシナリオを手がけ、脚本家としても活躍の場を拡げていく。脚本の執筆にあたっては、自作の小説を題材にすることも多く、気になるテーマについては、ラジオからテレビ、さらに舞台へというように、ジャンルをまたいで繰り返し扱い、それぞれの特色を活かして再構築し、別作品として深化させていった。逆に、脚本をもとに小説が書かれることもあった。

1960年代に書かれた代表的な小説には、世界中で広く読まれた『砂の女』をはじめ、「他人の顔」「榎本武揚」『燃えつきた地図』などがあるが、いずれも公房の脚本により映画化または舞台化されている。この時期、舞台では演出家・千田是也が率いる劇団俳優座、映画では勅使河原宏監督と、特に多くの作品を残しているが、やがて公房は彼らと離れ、自ら演出家となり、新しい表現を模索していく。

また言葉とは別の表現としてカメラの世界にものめり込み、自宅に暗室を備え、写真展を行うなど、相当な腕前だった。カメラを通しての視点は、1973年発表の長編小説『箱男』などに活かされている。

第 4 章 安部公房スタジオ

自作の舞台演出、桐朋学園での授業などを通じて、独自の演劇理論を展開するようになった公房は、1973年(昭和48)、演劇集団・安部公房スタジオを立ち上げる。その背景には、詩人、小説家・辻井喬としても知られる西武流通グループ代表・堤清二の後援があった。同グループは、新しい若者文化の創出をめざし、同年6月に渋谷PARCOを開店。その9階に西武劇場(現・PARCO劇場)が設けられ、オープニング記念公演として、安部公房スタジオ第1回公演「愛の眼鏡は色ガラス」が上演された。

旗揚げには、井川比佐志、田中邦衛、山口果林らが劇団俳優座を退団して参加。仲代達矢ら、俳優座所属のまま参加した俳優もいた。スタジオはPARCOのすぐそばにあり、〈アベ・システム〉による稽古が重ねられた。公房が俳優たちに説いたのは、まず〈ニュートラル〉な状態になることで、感情のままに演ずるのではなく、状況に対する生理的な身体反応としての演技を求めた。6年半の間に、西武劇場や紀伊國屋ホール等で行った12回の本公演に加え、6回のスタジオ内公演を行うなか、並行して長編小説『密会』(1977年刊)が書き進められた。

1976年にシンセサイザーを入手した公房は、自ら舞台音楽も手がけるなど、美術を担当した真知とともに、総合芸術としての舞台表現を追究。最終作となった1979年の「仔象は死んだ」は、国内に先駆けてアメリカで公演旅行を行い、各地で絶賛された。

終章 晩年の創作

安部公房スタジオでの活動に区切りをつけた公房は、箱根の別荘を仕事場に、長編小説「志願囚人」(『方舟さくら丸』として完成)の執筆を進める。1973年(昭和48)に建てた別荘は、芦ノ湖を一望できる高台の斜面にあり、身のまわりには、執筆に使ったワープロやプリンター、シンセサイザーのほか、創作のイメージを喚起するさまざまな品が置かれていた。

1978年に開発された日本語ワードプロセッサは、その後普及型への改良が進み、公房は、1982年にNECが発売したデスクトップ型ワープロ「文豪NWP―10N」をいち早く導入した。何度も推敲を繰り返し、膨大な反古原稿を出す公房にとって、ワープロの登場は願ってもないものだった。ワープロを用いて完成した『方舟さくら丸』は、1984年11月に刊行され、『密会』以来7年ぶりの長編小説として注目を浴びた。同年には、〈スプーン曲げの少年〉をテーマにした次回作(「飛ぶ男」)に着手。1990年(平成2)にかけて幾種もの異稿が書かれたが、生前発表することはなかった。

世界的な作家として高い評価を受け、ノーベル文学賞に近いと目されていた公房のもとには、講演、インタビューの依頼などが相次ぐが、多忙な日々のなかで、1986年ころから体調を崩すことが多くなった。生前最後の長編小説となった「カンガルー・ノート」(1991年)には、入院生活や死を前にした公房の心象風景が反映されている。1993年1月22日、死去。68歳だった。

美術家・安部真知

画家として出発し、公房の作家デビュー当時から、その装幀、挿絵を手がけたほか、「幽霊はここにいる」以来、多くの安部作品の舞台美術を担当。高い評価を得て、広く舞台美術家、装幀家として活躍した。公房作品の成立における真知の存在は重要で、公房は書いたものをまず真知に読んでもらい、推敲を重ねたという。とくに、舞台を作り上げるなかで完成された戯曲では、美術家としての真知のアイデアが、作品に大きな影響を与えている。